内容摘要:卡洛琳·克里斯托夫·巴卡捷夫、鲁道夫·弗里林、乌特·梅塔·鲍尔、长谷川祐子、张尕等五位国际策展人组成独立评选委员会,将于展览开幕当天评选并宣布“2014 OCAT-皮埃尔·于贝尔奖”获奖艺术家。

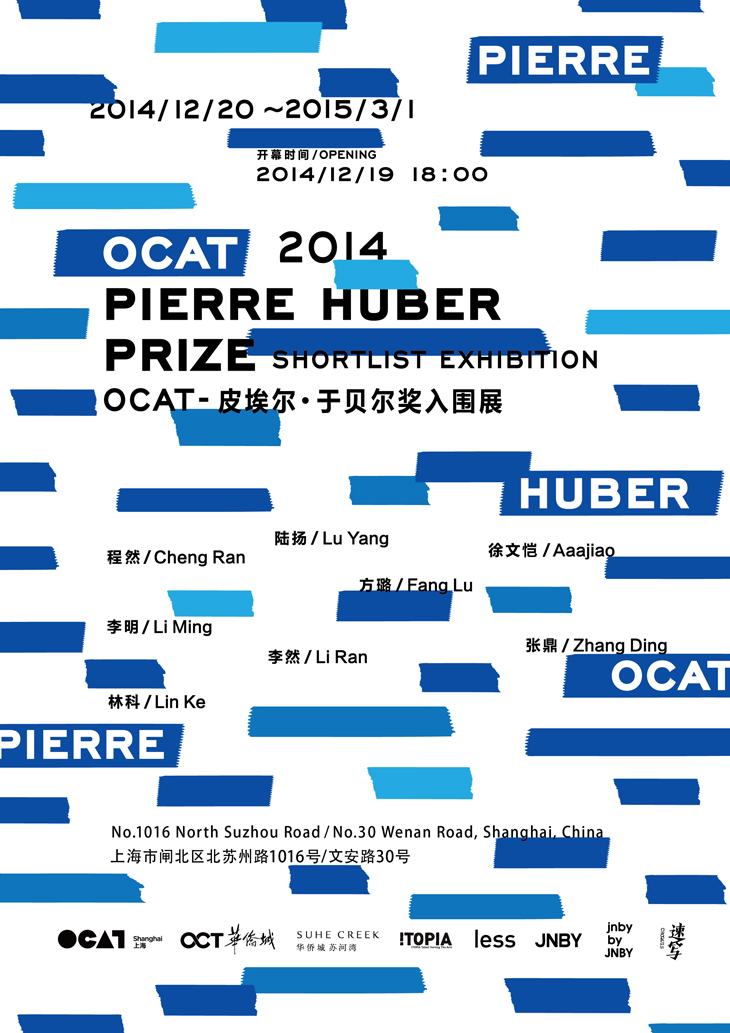

OCAT上海馆荣幸宣布“2014 OCAT-皮埃尔·于贝尔奖入围展”将于2014年12月19日开幕。获奖艺术家将获得奖金人民币十万元整,以鼓励青年艺术家在媒体艺术领域中的持续探索和发展。

此次和皮埃尔·于贝尔先生的合作,旨在深化媒体艺术研究与发展,推动青年艺术的创作力,扩大媒体艺术的影响力。自2014年7月起,OCAT上海馆邀请一百余位资深艺术业内人士及大众媒体人担任推荐人,每人推荐不超过3位符合要求的青年艺术家。获推荐率最高的8位青年艺术家最终入围本次提名展。卡洛琳·克里斯托夫·巴卡捷夫、鲁道夫·弗里林、乌特·梅塔·鲍尔、长谷川祐子、张尕等五位国际策展人组成独立评选委员会,将于展览开幕当天评选并宣布“2014 OCAT-皮埃尔·于贝尔奖”获奖艺术家。

2014年度评奖及入围展览聚焦于中国大陆地区,未来将逐步发展成为关注大中华地区及全球新晋艺术家的年度奖项。

熵之真相:“熵,对宇宙中所有物理变化方向的控制。伴随时间变化,一个系统内的能量将不可避免分布成最有可能的模式,这个模式包含了随机、无序运动的系统中所有单个粒子。”——《牛津英语大辞典》

作为一种相对复杂的热力学定律,“熵”的科学假设在本质上指出,物理变化的物质受到,或者说其中大部分与粒子的自然加热有关,给系统带来某种变化从而导致相同粒子组成不同的排列,并最终使物质本身产生变化。严格来说,“熵”证明了在一个封闭、孤立的系统中,一切物质会通过不可逆的变化会造成能量的质量衰减;但是乐观地看,这似乎强化了拉瓦锡的质量守恒定律:没无新生,也未消失;万象皆新,终古如斯。

假设世界及内在物质都自然趋向“熵化”,当代艺术则在遵循定律之时也生成差异,成为对现实退化,内容贫乏以及沟通障碍的反抗。审慎视之,艺术恰恰是对内容/信息/物质的循环和重列,而这些则都以因艺术家介入而产生的熵化机制为基础。

八位参展艺术家所组成的“系统”,作为现实重新加工的一部分,通过媒介的传输而非能量的衰减,生产出了新的意义。

这正是“媒体艺术”定义的有效之处:媒体艺术并非只借助于媒介而进行传播和产生,即所谓的“新媒体”;媒体艺术行之有效,乃是因其被中介化和转译。沿熵之定律,现实之素材被重新加工,结构被彻底改变,语义被潜行扩大,最终以“混沌”之状而散扩。

入围“2014 OCAT-皮埃尔·于贝尔奖入围展”的八位艺术家,以“熵化”的方式分别介入于他们最为重要的创作语言之中:

徐文恺(Aaajiao)在用户端的基础功能和数据处理的系统之间做了隔离;他的观念介入于屏幕——作为新旧功能并置的寓言式对象被物化后的第三阶段——修正了我们在输入-输出系统中所处位置和身份的属性。

程然改变了童话故事的叙事陈规和社会语境,保留了他们的意义和功能,并提醒我们要以改变来维持事物的不变。

方璐重现了她对社会和政治生活自我理解中的某些片刻:媒体的隐喻阶段成为了一种现实,行动被系统化地转变成为仪式,生活进入剧场;通过强调信息在生存和增长方式中的技巧程度,她将一颗真相的种子植入到公共生活的循环链中。

李明将卫星的定位功能转换成为对空间和时间的理解;这种基于长途旅行形成的个人探索,在展览中转化成为吸烟室中“烟民”的消遣:现实中的材料再一次被改变,转化成为新的思考而非新的用途。

李然在无序的对话、专制的话语及对表演和访谈的模仿中,有力地搅动了信息交流的“沉淀物”并改变它们的“成分”,在作品“角色”出现的失误、停顿和犹豫中注入大量的真相。

林科展示了一种艺术完全自足并被封禁在技术输出边界之内的状态。在林科独特的创作方式中,我们通过“外部世界”所感知的多层次三维现实,被扁平化地压缩到二维屏幕内,局限的二维深度则给予同时打开多窗口的可能性:现象因而被压缩到一幅密集(移动)的画面中,并带有语义的自我证明。

陆扬选择惯用的神秘主义及文化、语言学转译的创作方式,为三件作品项目安排了关联空间,暗示了充满游戏感的个人空间。不同作品的意象又一次构成了艺术家个人教育的核心,缩短了作品和观众自我经验与期待之间的距离,提升了空间所支撑的原初能量。

张鼎的粗暴介入造成了一种高度的熵化,从而引起物质形态和结构的改变;通过这种激烈的释放,张鼎创造了一种完全不同的能量。一切都暴露于舞台之上,聚光灯下,展示在冷漠的观者面前。这正是讽刺所在。

展览时间:2014年12月20日至2015年03月01日 每天10:00-19:00

展览地点:【上海OCT当代艺术中心】上海闸北区OCT当代艺术中心